目次

はじめに

こんにちは。横瀬です。

さて、これまで書いてきたシリーズはいったんお休みしてちょっと別のテーマを…

ここ数年で、お客様から「問い合わせフォームからくる営業メールが鬱陶しいんだけど何とかできない?」というお問合せが増えてきたように思います。

巷では、営業のアプローチとしてお問合せフォームを使った方法を推奨し、やり方を指南していたり、代行業者が広告を出したりと、だんだんと浸透してきているように感じてしまいます。

この件についてはいろいろな記事を目にしますが、ここで実際にお客様のHPを預かるWEB側の観点から記事を書いてみたいと思います。

「問合せフォーム 営業」などのキーワードで検索をすると、大まかには「有効な営業手法としてやるべき」と「やるべきではない」という二分化した記事内容がほとんどです。

この記事は当然ながら「やるべきではない」という側の立場で書いています。

システム的な対処は出来る?

まずはじめに、この「問い合わせフォーム営業」の有効な対策はあるの?ということについて

有体に言ってしまいますとこの手のメールはシステム的な対処が難しいです。なぜなら文面以外はお客様からのお問い合わせと何ら区別がつかないからです。

現実的なところの対応としてはフォームのページに「営業メールお断り」のような文言を入れることぐらいになってしまいますが、お構いなしに送ってくるところはありますし、何より本当のお客様によくない印象を与えますます。

実際のお店でも入り口に「セールスお断り」とか書かれた張り紙があるとなんか怖いですよね。

そういった意味ではスパムメールよりもタチが悪いです。

※スパムメールはワードプレスであれば高精度で排除する事ができます。

推奨派の記事に書いてある事は本当?

はじめに書いたように「問い合わせフォーム営業」を勧めていて、その有効なアプローチ方法について解説された記事は結構出てきます。

ここでこれらの記事に見られる「やった方が良い理由・やり方」について見ていきたいと思います。

【これ本当!?】お問合せフォームからの営業は特に問題ない

「お問合せフォームはいろいろな問い合わせを受けるための窓口、マナーを守って送れば営業目的であっても問題はない」という言い分の様です。

確かに公開されたフォームに用件を送っているだけなので問題ないといってしまえばばそれまでですが…

正直これは良識の問題ではないかと思います。

あまり都合の良い解釈をせず、相手の立場に立ってお問合せフォームとは何のため用意されているのかを考えていただきたいものです。

(何のためかについての見解はこのブログの最後に書いています)

【これ本当!?】こう書けば印象もよく反応も出やすいという例文

他の否定派の記事でも書かれていますが、どう書こうとやり方そのものが印象が悪い気がするのですが…

営業メールはざっと文面を見ればそれと分かりますので、いくら書き方を工夫しても大して読まれることはないでしょう。

【これ本当!?】害を与えるものではないから…

露骨にこんな事を書いているところはありませんが、無視されるかせいぜいクレームが来る程度、その時は誠意をもって謝罪しましょうといった感じで…

弊社はこういうアプローチはやっていませんし、お客様にも絶対にお勧めしないので、実のところどういう心理でメールを送っているのかは正直わかりませんが…

あまりメールすることの心理障壁は少なく感じらているような気はします。

ただ、ここで言っておきたいのが「害がない」というのは大きな間違いです。

たしかにファックスDMと違って紙やインクを消耗するわけでもなく、電話営業のように回線を占有したりもせず、相手への実害はないように思います。

しかし、実ははそんな事はありません。(割とここからが本題)

何社からも営業メールが送られてくることで本当のお問合せを見落としてしまうことも考えられます。

そして何よりWEBの観点で考えた際の大きな被害が、「アクセスデータをかき回される」ことです。

アクセスデータを取っていない企業はない

念のため説明するとアクセスデータとは文字通りユーザーがサイトをアクセスした記録のことで、様々な視点からユーザーの動きを分析することができ、その結果に基づいて改善策を検討するという、WEBマーケティングにおいて「要」となる情報です。

一般的にはGoogleが提供している「Googleアナリティクス」が利用されます。

このデータを取っていない企業はまずないと思います。

アクセスデータが「かき回される」とは

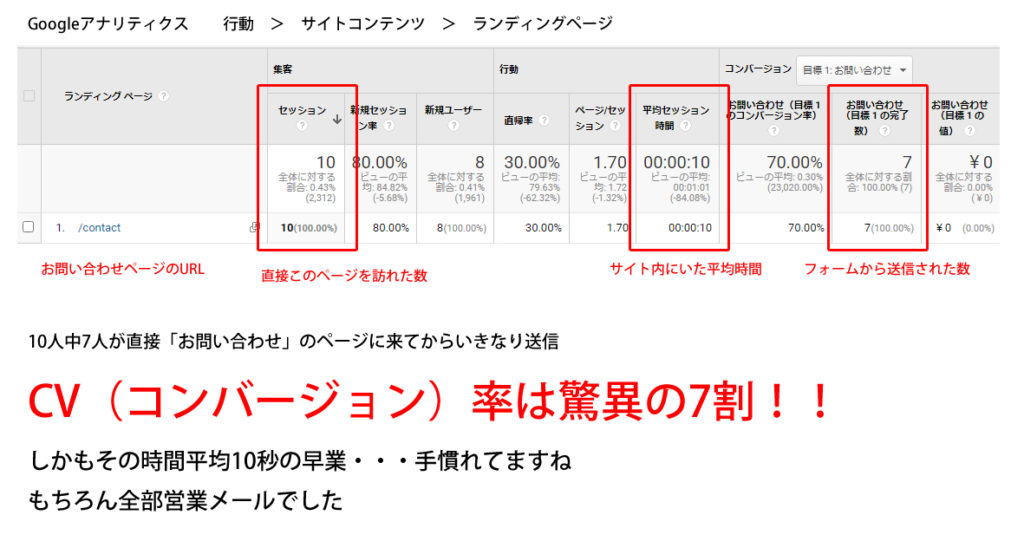

アクセス解析では「どこから来たか」や「どのページが入り口になっているか」といったことが分かるのですが(これをランディングページと呼びます)、問い合わせフォーム営業が多い場合「お問合せフォーム」がランディングページとなっているアクセスが結構見られます。

通常この流れはあまり考えられませんし、作る側も運用する側も全く想定していない流れです。

最低でもトップページやサービス紹介ページなどを介するのが本来の健全な導線です。

そこを無視して真っ先にお問合せページに入って来てあらかじめ用意した文章を貼り付けて送信完了。

そしてそのまま一目散にサイトを退出。

その様子を実際のデータでご覧ください。

こんなことを何社からもされてしまうと、1日のアクセスがあまり多くないところだと、サイト全体の滞在時間や平均ページビュー数といったGoogleの評価指標にもなっている数字が一気に悪化します。

そうすると検索順位にも悪い影響がでてしまいかねません。

それならばと、「サイト内のいろんなページを一通り見たあとにやればマナーにもなるし相手の役に立てるのでは?」何て思っている方、

それもやめてください

本当にそのサイトに関心をもって個人的にでもサービスを利用しようと心の底から思ったのであればいいですが、大半の場合、メールするときぶっちゃけその会社のサービスや商品に大して興味ないですよね?

下手をすればどんな会社かも確かめずに送ってくるというケースも散見されます。

うちの会社にも来たことあります「ホームページ作りますよ」と(笑)

そんな人の申し訳程度のアクセスデータはやはり迷惑です。

本当にその会社やサービスに興味を持った人がそのサイト内でどんな動きをしているのか?そこから改善点を見つけていくためのアクセス解析なんです。

それが自社の売り込みのためだけに来たユーザーに数値をかき回されると、正しい解析が困難になるのです。

多分ここを配慮している会社は少ないんじゃないかと思っています。そもそも考えてくれていれば不用意にアクセスはしないでしょうから…

※余談ですが、当社の場合、内部関係者のアクセスは設定によりカウントされないようにしています。

社名を覚えてもらえる!?

ついでにもう一つ、こういうメールって「どうせ興味がなければ無視されるだけだし、何かの折に社名やサービスを思い出してもらえれば」なんて考えていたりはしていませんよね?

社名はメールのフィルター機能に覚えられているかもしれませんよ。

フィルター機能とはご存じの方がほとんどでしょうが、これも説明しておくと送信者のアドレスや、特定の文字などを見て「これは要らない」と思えばメールのごみ箱や迷惑フォルダに直行させてくれたり、相手ごとにフォルダーを振り分けることができる機能です。

これを効果的に設定することでメールの管理が行いやすくなります。

どんなメールソフトであれ必ずといっていいほど備わっている機能なので、営業メールにうんざりしている会社様はこちらを活用するといいと思います。

フィルタリングする際の最も効果的な指定文字は「ドメイン名」か「社名」です。なぜなら、どちらもその会社の「顔」ですので、簡単には変えられないからです。

社名は英語・カタカナなど考えられる表記パターンすべてを登録しておくと良いと思います。

営業する側はこれをやられていると将来相手からアプローチがあったとしてもこちらのメールが相手に届かない危険性があると思うんですけどどうなんでしょうね?

まとめ

ついつい所どころが挑発的な文章になってしまいましたが、実際われわれのような作る側の人間にとっても迷惑な話なんですよねこれって。

管理しているお客様のアナリティクスをみてお問合せフォームからの送信がカウントされていても、中身を見たら営業のメール…

こちらとしてもがっかりするし、お客様に対して申し訳ない気持ちにもなってしまいます。

せっかく設置したのに「こんな使い方をされるとは…」という残念な心境です。

お問合せフォームの意味とは

最後になりましたが、ここでお問合せフォームの意味について

細かい目的はサイト・企業によって様々ですが、一言でいってしまえば「自社のビジネスのため」だと思っています。

見ず知らずの他所の会社の一方的なビジネスのためでは決してないと思います。

そして我々がHPを作る際に込める想いもまた「お客様のビジネスの成功」なんです。

そしてその成功のきっかけとなる、お客様との接点を担うものが「お問合せフォーム」です。

世の営業職の方々が自社のサービスを認知してもらおうといろいろ工夫して奔走しておられるのは理解できます。

がしかし、企業がHPに託す想いを蔑ろにした行為は、WEBの世界に身を置く立場としてはやはり看過しがたいというのがこちら側の心情です。

特に弊社のお客様は中小企業が多く、ホームページによって再起を果たすことができたといったケースもあるくらい重要な生命線である場合も少なくありません。

そういったことも考えてもらえればなぁ、と思っています。